行政保健師に看護師が転職するために!体験談から説明

行政保健師とは、公共の健康を促進するために、地方自治体や国の保健福祉機関などの公衆衛生の分野で働く、専門職の1つです。

行政保健師が働く職場は、大きく分けて以下のような勤務先があります。

- 保健所(都道府県の場合)

- 保健センター(市町村の場合)

- 市役所

- 地域包括支援センター

- 国の保健福祉機関等(警察等)

保健所や保健センター、市役所、自治体直轄の地域包括支援センターで働く場合、行政保健師の身分は地方公務員です。

この地方公務員である行政保健師は、主に管轄する自治体で生活している住民に対して健康管理を行っており、保健師としてプライベートと両立できる仕事環境であるため、大変人気の高い仕事です。

このページでは、市区町村の保健センターで働いた行政保健師の体験事例を含め、看護師から行政保健師になるための方法、行政保健師の仕事内容(体験談)、行政保健師として働いて感じたことを説明していきます。

執筆・監修

- エリア:大阪府在住

- 保有資格:看護師、保健師、ケアマネジャー

- 施設経験:大学病院、市役所、保健センター、地域包括支援センター

- 専門分野:耳鼻咽喉科(頭頚部外科)、歯科口腔外科、眼科、婦人科、地域包括ケア

看護学校卒業後から大学病院で看護師として勤務していましたが、保健師になるために意を決し退職。保健師養成学校へ進学し、保健師免許を取得。保健師として、市役所や保健センター、地域包括支援センター等に勤務し、現在は結婚し、出産のため退職しています。子育てが忙しく、なかなか常勤として仕事復帰できていませんが、今「仕事と家庭の両立」をテーマに奮闘しています。

当サイトを運営する株式会社pekoにて、キャリアアドバイザーとして看護師の転職支援を始め、多くの転職者のサポートを担当中。国家資格であるキャリアコンサルタント資格も取得。

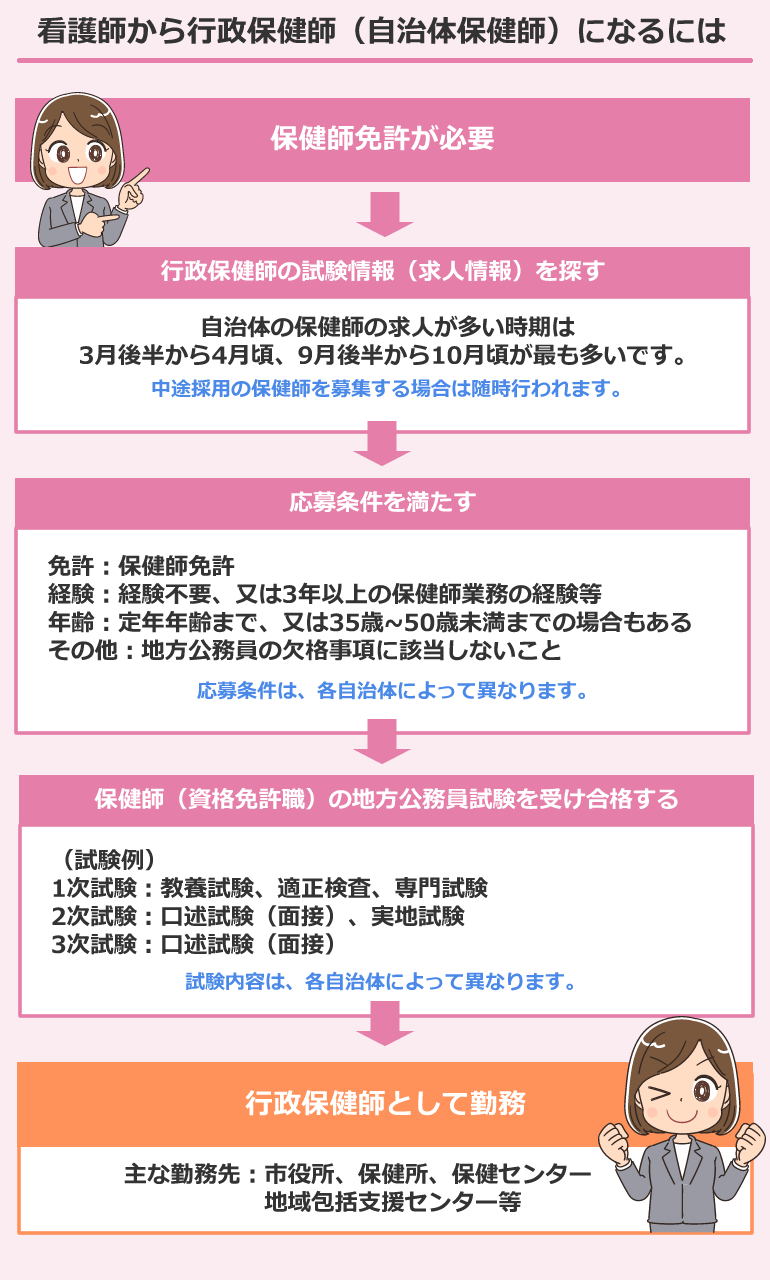

看護師から行政保健師になるためには?

看護師から行政保健師(自治体保健師)になるためには、各自治体等の応募要項を確認・応募した上で、地方公務員試験を受け、合格することで働くことが可能です。

応募に必要な条件や、地方公務員試験内容は、各自治体によって異なり、以下で詳細を説明していきます。

試験を受けるために必要な応募条件

看護師から行政保健師を目指す場合、正社員として各自治体で働くためには、以下の条件が一般的には必要です。

| 免許 | 保健師免許 |

|---|---|

| 経験 | 経験不要、又は3年以上の保健師業務の経験等 (経験は求められない場合もあり、中途採用の場合は求められる可能性がある) (書類選考で職務経歴書の提出を求められる場合もある) |

| 年齢 | 定年年齢まで、又は35歳~50歳未満までの場合もある (行政保健師の場合、定年年齢(60歳まで)で募集を掛けている場合もあります。) |

| その他 | ・地方公務員の欠格事項に該当しないこと(※1) ・入社日(採用日)が決まっている場合もある |

行政保健師は、地方公務員の「資格免許職」に該当します。

そのため、行政職(総合職)の地方公務員の応募条件と比較すると、年齢制限などが緩和されている場合が多いでしょう。また、一般の方は該当するケースは少ないですが、地方公務員の欠格事項に該当する場合は、試験を受けることがでません。

(※1)地方公務員の欠格事項(※1)地方公務員の欠格事項

次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

- 成年被後見人又は被保佐人

- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者

- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

行政保健師の試験情報(求人情報)を探す

各自治体によって、行政保健師の地方公務員試験の日程が異なります。また、中途採用の保健師を募集する場合は、随時行われるため、一年間を通じて、希望の自治体の公式ホームページから、採用情報のチェックが必要です。

また、その時期の採用は、翌年4月採用や随時採用の場合もあります。

公務員の試験情報・求人情報は公務inで探そう!

弊社が運営している「保健師の公務員採用試験・求人情報(公務in)」では、全国の行政保健師の情報を漏れなく探すことが可能です。

是非、行政保健師の試験情報を探すことに活用してください。

保健師の体験事例:倍率はとても高い

例えば、2022年に行われた横浜市の保健師募集では、受験者81名に対し、22名の合格となり、競争倍率は3.7倍となります。

(出典:大学卒程度等採用試験 実施状況・結果 横浜市)

そのため、他の看護職と同様に転職する気持ちでは、受かることは難しいでしょう。

また、正職員の行政保健師を目指す場合、自宅から通える範囲だけでなく、少々遠方の自治体の試験を受ける覚悟も必要で、受験する自治体は1ヶ所に絞り込むのではなく、複数検討しておくと良いでしょう。

雇用形態は正社員以外に会計年度任用職員や任期付職員もある

各自治体によって異なりますが、正社員(正規雇用)の他に、会計年度任用職員や、任期付職員を募集している場合があります。

会計年度任用職員と任期付職員については以下の通りです。

会計年度任用職員とは、自治体の繁忙期や職員に欠員が生じた際等に、正規職員の補助として一会計年度内を任期として任用される非常勤の公務員を指します。

以前は、臨時職員や非常勤職員と呼ばれておりましたが、地方公務員法・地方自治法の改正により2020年4月1日から全国の市町村で会計年度任用職員となり、非常勤職員の制度を会計年度任用職員制度と言います。

出典:会計年度任用職員とは?副業はOK?パートタイム・フルタイムとの違い(公務inブログ)

任期付職員とは、地方分権の進展に伴い、多様な任用・勤務形態を活用できるようにするため、専門的知識、経験が必要となる場合や市民サービスの提供体制を充実させる場合、部分休業を取得する職員の業務の代替などの場合に即戦力として任用する制度です。

さらに任期付職員の任期は、3年以内(特に必要な場合は5年以内)、又は5年以内と決まっています。

(任用期間、選考方法、試験日程等は各地方自治体の募集職務によって異なります。)

出典:地方公務員の任期付職員とは?(公務inブログ)

さらに詳しくは、上記の出典先の情報を確認しておきましょう。

保健師の体験事例

実際の現場では、常に産休・育休の保健師がおり、代替として会計年度任用職員や、任期付職員の保健師が採用されますが、地方公務員採用試験を受け直さなければ、正職員にはなることができません。

そのため、任期が満了すると次の職場を探すことになります。(任期の延長はあります。)

行政保健師の地方公務員試験内容について

行政保健師の地方公務員試験は、自治体によって異なります。また、コロナ渦の影響で保健師が不足している自治体もあり、試験内容が緩和されている場合もあります。

そのため、試験を受ける自治体を選定し、試験内容を確認した上で、必要であれば勉強を行いましょう。

以下は、行政保健師の地方公務員試験で良くある例です。

| 試験例1 |

|

|---|---|

| 試験例2 |

|

| 試験例3 |

|

一般的に行政保健師の地方公務員試験は3次試験まで行われる場合が多いです。

口述試験(面接)を重視する自治体もあれば、教養試験や専門試験・実地試験・作文試験を重視する自治体もあります。

保健師の体験事例:試験対策

私の場合は試験対策として、以下のことを行い勉強していました。

- 本屋に売っている公務員試験の問題集を買って独学で勉強

- 高校時代に使っていた参考書で勉強

- 苦手分野は大学生である友人の妹から教わる

- 公務員として働いている友人から勉強を教わる

時事問題については、ニュースや新聞をよく見て政治や世界情勢を知ることを心がけ、専門知識の一般試験では「保健師の国家試験レベルの問題」もよく出題されているので、保健師国家試験の過去問題集はよく見ていました。

教養試験でよく出る問題としては、以下の通りです。

- 環境

- 健康

- 漢字の書き取り

- ことわざ

- 四字熟語

また、私は「小論文トレーニング」を徹底的に行いました。

規模が大きい自治体の場合、合格率や必要な点数など、過去の実績も掲載している場合があるため、チェックしておきましょう。

各自治体の試験を受け合格する

各自治体の採用試験に合格する(採用される)ことで、行政保健師として働くことができます。

中途採用で保健師を希望する場合は特に、勤務を開始できる日時を自治体に合わせることが大切です。中途採用の場合、募集要項の勤務開始日が「随時、相談のうえ決定します」と記載されている場合があります。この場合、自治体は、すぐに保健師として働いてほしい状況であることを理解しておきましょう。

保健師の体験事例:試験対策

高校を卒業してから全く数学・物理などの教科に触れておらず、公務員試験を受けることは大変厳しいものでしたが、試験に合格し行政保健師として働くことができました。

市町村の保健センターで勤務する行政保健師の仕事内容(体験談)

私は市町村の保健センターで行政保健師として勤務しており、1日のスケジュールは以下の通りです。

| 8:30~ | 始業 ・ミーティング ・メールチェック ・午前の事業の準備 ・パソコンでの資料作成等の事務作業 ・上司や他機関との会議等 |

|---|---|

| 10:00~ | ・午前の事業開始 (健診・訪問活動・健康教育・保健指導など) |

| 12:00~ | ・昼食 |

| 13:00~ | ・午後の事業の準備 |

| 14:00~ | ・午後の事業開始 (健診・訪問活動・健康教育・保健指導など) |

| 16:00~ | ・事業終了 ・後片付け ・記録作業 ・パソコンでの資料作成等の事務作業 ・上司や他機関との会議等 |

| 17:00 | 終業 |

市町村の保健センターで働く行政保健師の仕事は、大まかに言えば、管轄する自治体で生活している住民に対して健康管理を行うことでした。

そのための、住民の健康を守るための計画策定、健康教育、健康相談、疾病予防、保健指導などの仕事を担当し、災害時や感染症の発生時には、被害者への支援や情報提供、防疫対策の立案や実施なども行います。

行政保健師は、日々の事業内容により異なり、平常時は以下のような様々な業務を行います。

- 健診がある日は、朝から夕方まで健診業務に携わる

- 事業がない日は、一日中パソコンに向かって事務作業をする

- 1日中会議をする

以下で、市町村の保健センターにおける行政保健師の仕事内容詳細を説明していきます。

住民への健康診断(健診)の実施とお知らせ

行政保健師の仕事の1つに自治体が主催して行う健康診断があり、健康診断と言っても、ただ企画して実施すれば良いというわけではありませんでした。

行政保健師は、健康診断の対象である住民にお知らせを出さなければなりませんし、地域ごとに健康診断の日程が違っていれば、複数の日に分けて健康診断を行うなど調整も行いました。

さらに、住民の健康診断の診断結果次第では、精密検査をはじめ、更に検査を受けるよう勧めるということも、行政保健師の仕事でした。

住民への健康についての悩みを聞いてアドバイス

管轄している地域住民の健康についての悩みを聞く、ということも行政保健師の大切な仕事です。

生活していれは、誰でも健康について何かしらの不安を抱えていることや、心配になるような症状が出たりすることもあります。

しかし、その度に病院に行くのは気が引けてしまったり、金銭的な問題で行けなかったりなどということもあり、行政保健師は住民の健康についての悩みを聞きます。

住民の健康に関する問題を解決する必要があります

行政保健師はその自治体に属しているため、住んでいる全ての住民を対象に指導をおこないます。

例えば、病院勤務の看護師であれば、迷惑行為の患者を強制退院させることがありますが、行政保健師はいくら理解力が悪く、家族や地域住民に迷惑をかけた対象者がいたとしても放置する訳にはいかず、問題を解決しなければなりません。

様々な年齢層の問題を解決するためには、対象者にわかりやすく何度も説明したり、訪問したりと様々な手段を使うことが必要でした。

住民の健康維持のための予防治療

行政保健師は、怪我や病気の治療を行うというよりも、住民の健康を維持するために必要な予防治療を行うことが仕事です。

予防治療の1つとして行う健康診断の他に、地域住民への訪問活動、健康教育活動、保健指導、広報に掲載する健康コラムの執筆などを行います。

地域で起こる問題解決

地域では、様々な年齢層で問題がおこるため行政保健師は、対象者やその家族に対して地域のサービスを活用・調整することも仕事の1つです。

例えば、認知症の症状のある独居高齢者の場合、

- 地域のどこに介護保険の事業所があるのか

- どのようなサービスを提供しているのか

等を知っておくことで、介護保険の利用を説明して申請を促すことやサービスにつなげることができました。

また、対象が子どもや精神疾患の方の場合は、どの対象者も地域で安心して生活が送れるようにするため、都道府県が管轄の保健所と連携して問題解決に努めることもありました。

介護保険外のサービスとして、地域の見守り活動を行ってもらう等、様々な制度を活用して調整することが行政保健師には必要でした。

その他:資料作成や会議等

私が勤務した市町村の保健センターでは、行政保健師は様々な資料を作成し、

- 上司に仕事内容を説明する

- 会議の場で発表する

等をするため、プレゼンテーションを行うことも仕事の1つでした。

また、行政保健師は、人数が少ない専門職であるため、住民にどのような取り組みをしているかを説明し、理解を得られなければなりませんでした。

行政保健師は、住民の健康のための事業を開催しますが、地方公務員であるため、結果に対し費用対効果(コストパフォーマンス)も求められます。そのため、自分の仕事をアピールするプレゼン能力が必要でした。

パソコンのスキルはある程度必要でした

行政保健師は、行政で働く地方公務員となるため、地方公務員としての一般的な知識はもちろん、デスクワークも多いためパソコンスキルは必須でした。

例えば、以下のような作業をパソコンで行います。

- 広報に掲載する健康コラムを書くときはMicrosoft Wordを利用

- 健診結果のデータ処理はMicrosoft Excelを利用

- 健康教室の資料作成にはMicrosoft PowerPointを利用

使ったことが無くても苦手意識が無ければ、覚えていくことは可能ですが、最初は苦労すると思います。

私が市区町村の行政保健師として働いて感じたこと

私は病院勤務から転職して、市区町村の保健センターで行政保健師として勤務しました。その時に行政保健師として働き感じたことを説明していきます。

また、看護師から行政保健師になる方は、病院での看護業務とは全く異なった仕事をするという認識を持っておきましょう。

安定した環境で保健師として働くことができた

行政保健師の場合、看護師と違って夜勤がないため、決まった曜日の習い事に通うことができるようになる等、看護師をしていた頃に比べるとプライベートが充実しました。

私は病院勤務を辞め、行政保健師として働いたことで、持病の腰痛がなくなり、睡眠不足が解消され健康的に仕事が出来たことが嬉しかったです。

また、行政保健師は地方公務員のため、以下の福利厚生も充実していました。

- 産休・育休制度を多くの行政保健師が取得している

- 有給休暇が取りやすい

- 基本的には土日が休み

ただ、土曜日・日曜日等の休日にイベント(健康まつり等)がある日は出勤しなければなりませんでした。

女性にとっては出産、子育てがしやすい点で働きやすい環境となっており、男性の保健師の多くも女性が出産や子育てで休暇を取ることに理解がある職場でした。

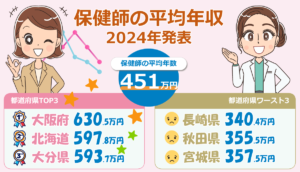

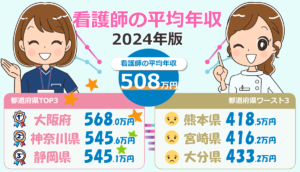

年収は30代後半で約600万円だった

私は市町村の保健センターで行政保健師として働きましたが、年収は30代後半で600万円程度でした。

行政保健師の仕事内容に対して適切な給与額だと感じ、私は働いていました。

過去の地方公務員の給与は「地方公務員給与実態調査(総務省)」で確認することができます。

事務作業・雑用の仕事が多かった

私は市町村の保健センターで行政保健師と勤務して、一番感じたことは、事務作業や雑用の多さです。

例えば、雑用に関しては以下のことが多くありました。

- ガーゼが足りなくなった時に買いに行く

- パソコンで支払い事務をする

- 健診で使用したタオルを洗濯する

私が勤務していた保健センターでは、人手が少なかったため、様々な雑務を行いましたが、大規模な自治体では保健師の業務に専念できる所もあるようです。

また、事務仕事が非常に多く、1日中事務をしていることもありました。

例えば、「健康教室を開催するチラシ作りの場合は1からパソコンで作成、輪転機で印刷する」「新聞折り込みをする場合は、新聞業者に持ち込む」等、とにかく事務仕事が多く非常に辛かったです。

私が事務や雑用に慣れない頃は、「こんな印刷仕事ばかりするために保健師になった訳じゃないのに」と考えたこともありました。

業務範囲が幅広く残業もあった

行政保健師の業務には保健活動だけでなく事務的な業務も仕事内容に含まれ、業務の範囲が非常に幅広かったです。

そのため、事務処理が終わらない場合や業務の対応に追われ、残業を行う日もありました。

また、育児放棄や登校拒否など、様々な家庭内の問題に行政指導することも業務内容に含まれており、大変でした。

他の仕事より交友関係が広がった

私は、今までは看護師として医療の世界に没頭していましたが、行政保健師として働くと上司や同僚が事務職であるため交友関係が大きく変わりました。

私の場合、以下のような様々な人と知り合うことや一緒に働くことができました。

- 医療系ではない大学を卒業した人

- 過去に一般企業で働いていた人

- 元教師

- システムエンジニア

行政保健師になることで、様々な経歴がある上司や同僚から話を聞くことができ、「自分は今まで狭い分野で生きてきたのだ」と気づいて非常に視野が広がりました。

看護師であれば、「人間関係や仕事内容に疑問を感じて他の病院に転職する」ことはよくありますが、行政保健師は、正規雇用の枠が少ないため転職を繰り返すことは難しいため注意が必要だと感じました。

まとめ

行政保健師の仕事は、管轄する自治体で生活している住民に対して健康管理を行うことですが、災害時や感染症の発生時には、被害者への支援や情報提供、防疫対策の立案や実施なども行う多忙な職業です。

コロナの流行などでは、多くの行政保健師が必死に対応を行っていたことは、記憶に新しいのではないでしょうか。

また、近年、大卒ナースも増えており、看護師と保健師免許を両方持ちながら、新卒看護師として病院に勤務している方も多いでしょう。

行政保健師は、保健師にとって人気があり、倍率も高いですが、今後の進路の1つの選択肢として、是非検討してみてください。

当サイトおすすめの看護師転職サイト3選!

看護師転職ガイドを運営する株式会社pekoがおすすめする、看護師転職サイト(看護師専用の転職エージェント)3選をご紹介します。

こちらでご紹介する看護師転職サイトは、以下のサービス内容が充実しています。

- 看護師の転職支援実績が豊富

- 転職支援サービスの内容が充実

- 履歴書・職務経歴書の添削、面接対策が充実

- 保有する看護師・看護職求人の多さ

- 担当者や紹介される求人の質の良さ

特に迷われる方は、2社から3社程度無料会員登録を行い、ご自身で比較しながら利用する看護師転職サイトを最終的に一つに絞り込みましょう。

看護師求人数が断トツで豊富!レバウェル看護(旧 看護のお仕事)

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | レバウェル看護(旧:看護のお仕事) |

|---|---|

| 運営会社 | レバレジーズメディカルケア株式会社 |

| 公開求人数 | 153,588件 (2024年4月1日時点) |

| 非公開求人 | 豊富 |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |

| 対応 雇用形態 | 常勤(夜勤有り)、日勤常勤、夜勤専従常勤、夜勤専従パート、非常勤、派遣、紹介予定派遣 |

| 対応施設 | 総合病院、一般病院、クリニック、特別養護老人ホーム(特養)、訪問看護、有料老人ホーム、デイサービス、重症心身障害者施設、保育園、検診センター |

| 対応 診療科目 | 内科、精神科、心療内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科、眼科、歯科、美容外科、美容皮膚科 |

| 対応配属先 | 病棟、外来、施設、訪問、手術室(オペ室)、透析、内視鏡 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・看護師の転職求人が豊富 ・転職支援サービスが手厚い ・転職の相談から行える ・院内・施設内情報に強い |

公式サイト:https://kango-oshigoto.jp/

丁寧で的確なアドバイス!マイナビ看護師

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | マイナビ看護師 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社マイナビ |

| 公開求人数 | 81,127件 (2024年4月1日時点) |

| 非公開求人 | とても豊富(保有求人全体の約40%非公開) |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師、ケアマネジャー |

| 対応 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託その他 |

| 対応 勤務形態 | 常勤(二交替制)、常勤(三交替制) 、夜勤なし、夜勤専従 |

| 対応施設 | 病院、クリニック・診療所、美容クリニック、施設、訪問看護ステーション、看護師資格・経験を活かせる一般企業、治験関連企業(CRA、CRCなど)、保育施設 、その他 |

| 対応 診療科目 | 美容外科、小児科、産科、婦人科(レディースクリニック)、整形外科、循環器内科、心療内科、消化器外科、心臓血管外科、スポーツ整形外科、脳神経外科、眼科、形成外科、消化器内科、歯科、精神科、血液内科、外科、内科、神経内科 |

| 対応配属先 | 病棟、外来、手術室、内視鏡室、ICU、透析、救急外来、訪問看護、管理職の仕事 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・転職の相談から行える ・キャリアアドバイザー親切丁寧 ・退職交渉も可能 ・企業系のレア求人を豊富に保有 |

公式サイト:https://kango.mynavi.jp/

転職・キャリアの相談なら!ナースではたらこ

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | ナースではたらこ |

|---|---|

| 運営会社 | ディップ株式会社 |

| 公開求人数 | 95,765件 (2024年4月1日時点) |

| 非公開求人 | 豊富 |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |

| 対応 勤務形態 | 常勤、非常勤、日勤のみ、夜勤専従 |

| 対応施設 | 病院、クリニック、介護施設、デイサービス、訪問看護、企業その他 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・非公開求人が豊富 ・希望条件に合う求人が見つかりやすい ・希望する病院・施設へ転職可能な逆指名転職がある |

公式サイト:https://iryo-de-hatarako.net/

このサイトの運営者情報

| 運営会社 | 株式会社peko |

|---|---|

| 会社ホームページ | https://peko.co.jp/ |

| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1-16 BIビル6F |

| 代表取締役 | 辻 昌彦 |

| 設立 | 2015年6月 |

| 資本金 | 14,000,000円 |

| 事業内容 |

|

| 厚生労働大臣許認可 | 有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-314509 (厚生労働省職業安定局: 職業紹介事業詳細) 特定募集情報等提供事業:51-募-000760 |

| 連絡先 | 03-5324-3939 (受付時間:休日、祝日を除く10:00~17:00) |

| お問い合わせ | https://peko.co.jp/inquiry |

| 監修者情報 | 著作者・監修者情報・コンテンツポリシー |