看護方式の種類や特徴!看護師5名が感じたメリット・デメリット・体験談

看護方式とは、看護師が働く病棟において、適切で効果的な看護、又は医療をどのように進めていくかを表した活動方式です。

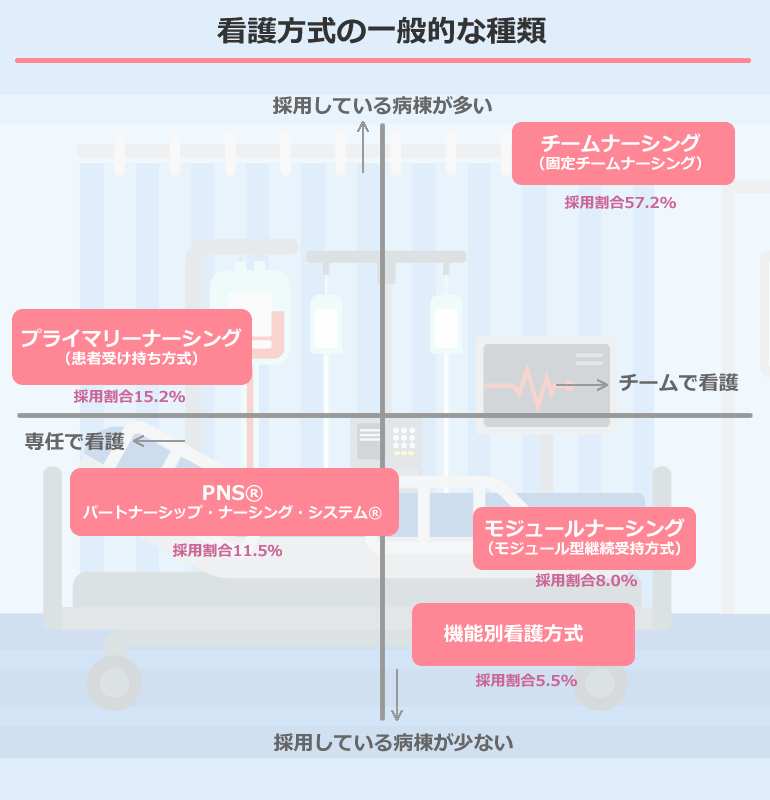

一般的に以下のような看護方式を多くの病院(病棟)が採用しています。

| チームナーシング (固定チームナーシング) | 1つの病棟を2つ以上のチームに分け、各チームのチームリーダーのもと、チーム単位で一定数の患者を受け持ち、常にチームで看護ケアを提供する看護方式 (固定チームナーシングは、チームナーシングを行い、一定期間(6ヶ月~年単位)、チームリーダーやメンバーを固定する看護方式) |

|---|---|

| プライマリーナーシング (患者受け持ち方式) | 1人の看護師が、1人の患者を入院から退院までの期間、一貫して責任を持ち、看護計画の立案、評価等を担当する看護方式 |

| パートナーシップ・ナーシング・システム® (PNS®) | 看護師が質の高い看護を共に提供することを目的に、良きパートナーとして、対等な立場で、互いの特性を活かし、相互に補完し合って、その成果と責任を共有する看護方式 |

| モジュールナーシング (モジュール型継続受持方式) | 1つの病棟に対し2つ以上のグループ(チーム)を形成し、グループ内の看護師をモジュール(機能別)単位に振り分け、一定期間の患者グループを入院から退院まで継続して看護ケアする看護方式 |

| 機能別看護方式 | 患者に対する看護業務・看護処置の内容によって機能別に担当者を決め、看護業務を行う看護方式 |

このページでは、機能別看護方式、チームナーシング、プライマリーナーシング、モジュールナーシング、パートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)を経験・体験した看護師5名の意見をもとに、働いて感じたメリット・デメリットを説明していきます。

当サイトを運営する株式会社pekoにて、キャリアアドバイザーとして看護師の転職支援を始め、多くの転職者のサポートを担当中。国家資格であるキャリアコンサルタント資格も取得。

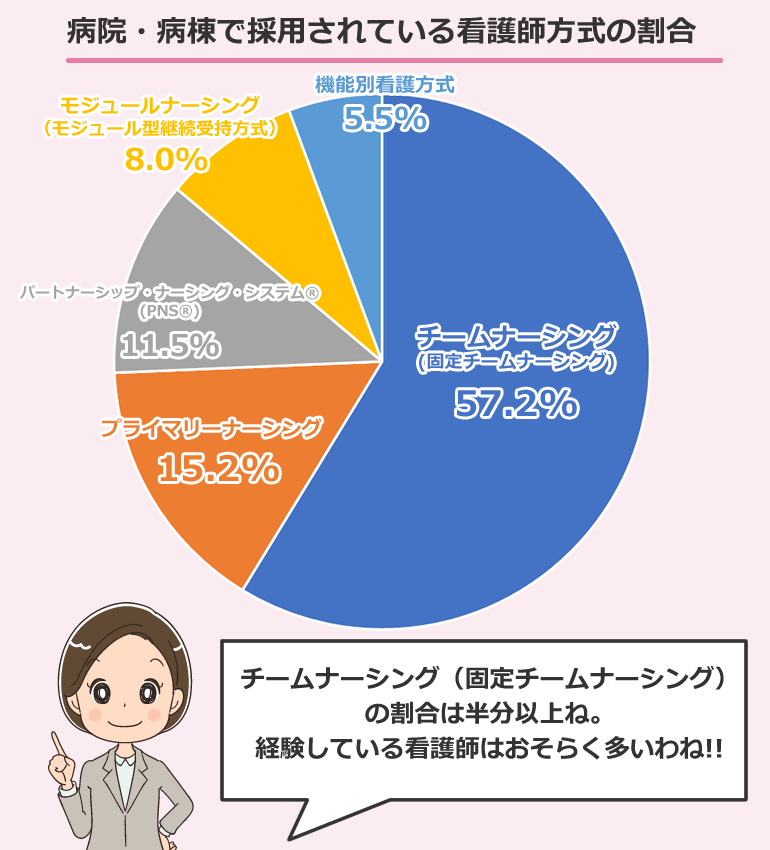

採用されている病院・病棟の看護方式の割合を調査

どのような看護師方式が病院・病棟で採用されているのかを、弊社独自で調査しました。

- 調査:弊社独自調査

- 全国の762病院(20床以上)※1

- 調査期日:2023年3月31日

- その他:病院独自の看護方式は除外

※1:病院・病棟内で2つ以上の看護方式が採用されている場合は、看護方式の数に合わせてカウントしています。

病院・病棟で採用されている看護師方式の割合に関する調査結果は以下の通りです。

| 57.2% (967病院) | チームナーシング:553病院(32.7%) 固定チームナーシング:414病院(24.5%) |

|---|---|

| 15.2% (250病院) | プライマリーナーシング:125病院(7.6%) 患者受け持ち方式:125病院(7.6%) |

| 11.5% (194病院) | パートナーシップ・ナーシング・システム® (PNS®) |

| 8.0% (136病院) | モジュールナーシング (モジュール型継続受持方式) |

| 5.5% (93病院) | 機能別看護方式 |

以下では、看護方式の種類別に特徴やメリット・デメリットを看護師の体験談と共に説明していきます。

チームナーシング(固定チームナーシング)

チームナーシングとは、1つの病棟を2つ以上のチームに分け、各チームのチームリーダーのもと、チーム単位で一定数の患者を受け持ち、常にチームで看護ケアを提供する看護方式です。

この、チームは、日や週単位で入れ替えることで、一定水準の看護を維持する方法としてアメリカで考案された看護方式です。

また、固定チームナーシングとは、チームナーシングを行い、一定期間(6ヶ月~年単位)、チームリーダーやメンバーを固定する看護方式です。

そのため、チームナーシングと固定チームナーシングの違いは、チームリーダーやメンバーを一定期間固定するかどうかの違いです。

私が病棟で経験した、チームナーシングの特徴、働いて感じたメリット・デメリットを説明していきます。

執筆・監修看護師

- エリア:東京都在住

- 保有資格:看護師

- 施設経験:大学病院、クリニック、CRA(臨床開発モニター)

- 専門分野:整形外科、一般外科、ペインクリニック、内科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、泌尿器科、小児科

看護師となってから約20年になります。都内の大学病院で約10年勤務し、管理職も経験しました。その他にCRA、クリニックでの勤務経験があります。4年間のブランクを経て、現在はパート看護師として クリニックに勤務しています。

チームナーシングの特徴

私が経験したチームナーシングの特徴は以下の通りです。

| 看護の提供方法 | ・看護ケアをチームで対応する |

|---|---|

| 看護の質 | ・一定水準の看護を提供できる ・多方面から患者にアプローチできる |

| 患者との関係性 | ・コミュニケーションが取れない場合がある ・患者は誰に相談して良いか分からない場合がある |

| 看護師の責任 | ・不安や負担が比較的少ない ・チームリーダーは高い能力と責任がある |

| コミュニケーション | ・看護師同士のコミュニケーションを頻繁に取る必要がある |

| 学習や成長 | ・適宜指導やアドバイスを得られやすい |

| 必要な看護師数 | ・必要とされる看護師数が少なくてすむ場合が多い |

チームナーシングは、病棟をチーム単位で分けるため、必ずチームリーダー(看護師)が存在し、チームのメンバーには看護師、看護補助者(看護助手)などが所属する場合が多いです。

チームナーシングの病棟で働いて感じた看護師のメリット

チームナーシングの一般的に考えられるメリットは、以下のことが挙げられます。

- 一定の水準で看護ケアを提供することが可能

- 1人の患者に対しチームで看護ケアを提供できる

- 業務分担・役割分担が可能に看護師の負担が減る

- 新人や中途採用の看護師の育成・成長を促せる

チームナーシングの看護方式を行っていた病棟に勤務していた経験をもとに、看護師として働いて感じたメリットを、以下で詳しくご紹介します。

一定水準の看護を提供できた

私が勤務していた病棟では、経験年数・能力・専門分野などが異なる看護師を、能力ごとに均等に各チームに配置していたため、看護師間に能力の差がある場合でも、一定水準の看護を24時間365日すべての患者に提供することができました。

また、患者に対して複数の看護師が関わることで、多方面からアプローチすることができるため、偏りのない看護ケアができたと感じます。

さらに、色々なタイプの看護師とチームで働くことで協同意欲が高まり、個々の成長に期待できます。

個人の不足している能力をチームで補うことができた

私が勤務した病棟では、チーム内に必ずチームリーダーがおり、メンバーとなる看護師は、チームリーダーの指導・支持の下に業務を遂行しています。

そのため、看護師1人ではなくチームで看護を行うため、経験の浅い看護師などの不足している能力を、先輩看護師が補うことができていました。

また、経験豊富な看護師とチームで看護を行うことで、キャリアの浅い看護師や、新人看護師など適宜指導やアドバイスを得ることができていました。

チームナーシングの病棟で働いて感じた看護師のデメリット

チームナーシングの一般的に考えられるデメリットは、以下のことが挙げられます。

- 患者の担当看護師が曖昧となる(いない)

- 患者の小さな変化を見逃してしまう可能性がある

- 1人の看護師が患者1人に接する時間が短い

- チームリーダーの看護師の負担が大きい

- チームで情報を共有する必要があり、業務時間が増える傾向がある

看護方式を行っていた病棟に勤務していた経験をもとに、看護師として働いて感じたデメリットを、以下で詳しくご紹介します。

患者から見て自分の担当者がわかりにくい

患者は、複数の看護師に担当されるため、誰が自分の担当看護師なのか分かりにくいことがありました。

そのため、患者は自分の体調が悪い時などに、誰に相談すれば良いのか判断できない場合があり、患者にとっては自分だけの担当看護師はいないと認識されていました。

患者の小さな変化に気づきにくい

チームナーシングでは、看護師は複数の患者を担当するため、患者ひとりひとりとのコミュニケーションがしっかり取れず、小さな変化に気付きにくいことがありました。

また、チーム全体で看護を行うため、チーム全体で情報を共有することが重要となり、看護師間で十分なコミュニケーションを取ることも大変でした。

チームリーダーに高い能力と責任が求められる

チームリーダーになる看護師は、チーム全体の状況を把握し効果的な仕事の割り振りを行うため、チームリーダーに課せられる責任や、求められる能力、負担が大きい印象でした。

プライマリーナーシング(患者受け持ち方式)

プライマリーナーシングとは、1人の看護師が、1人の患者を入院から退院までの期間、一貫して責任を持ち、看護計画の立案、評価等を担当する看護方式です。また、プライマリーナースとは、プライマリーナーシングを行っている看護師のことを指します。

また、プライマリーナーシングは、1970年にアメリカのミネソタ大学の内科病棟で試行・考案された看護方式です。

私が、プライマリーナーシングの病棟で働いた経験をもとに、プライマリーナーシングの特徴と働いて感じたメリット・デメリットを説明していきます。

執筆・監修看護師

- エリア:東京都在住

- 保有資格:看護師、尿病療養指導士

- 経歴:大学病院、総合病院、デイサービス、ツアーナース、イベントナース、特別養護老人ホーム、訪問入浴、外来、健診センター、有料老人ホーム

- 診療科経験:脳神経科、循環器科、内分泌科、一般内科、血液内科、腎臓内科、老年精神科(療養型)

看護師だった祖母の影響で、気が付いたら看護師を志していました。看護短大にて看護師資格を取得後、大学病院に1年、2か所の総合病院に7年勤務し、看護師として経験を積んだ他、派遣看護師としてツアーナース、介護施設、訪問入浴、イベントナースなど、様々な仕事を経験しています。看護師の仕事は大好きですが、今は家庭の事情にて、現場での仕事ではなく、看護師ライターとして活動しています。

プライマリーナーシングの特徴

私が経験したプライマリーナーシングの特徴は以下の通りです。

| 看護の提供方法 | ・1人の看護師が対応 |

|---|---|

| 看護の質 | ・きめ細やかな看護が提供できる ・提供する看護の質が担当により変わる ・細かな変化に気付く ・タイムリーに対応できない場合がある |

| 患者との関係性 | ・信頼関係を築きやすい ・患者は安心感が得られやすい |

| 看護師の責任 | ・責任・負担が重い ・質の高いケアが求められる |

| コミュニケーション | ・看護師同士で行う機会はあまり多くない |

| 学習や成長 | ・自らの学習が求められる場合が多い |

| 必要な看護師数 | ・看護師人員が数多く必要となる |

私が勤務していた病院での、実際のプライマリーナーシング運用の流れは以下の通りです。

- 患者が入院する

- 看護師の担当(プライマリーナース)を決める(病院によって決め方は異なる)

- 患者に合った看護計画を立案する

- 担当患者の情報共有や意見交換

- 2~4を繰り返し退院後の生活も支援する

このような運用方法でプライマリーナーシングは進んでいきます。

担当の決め方は病院によりますが、

- 入院の日に受け持ちをしていた看護師がそのまま担当になる場合

- その時点で担当患者がいない看護師が担当になる場合

- 教育担当者が、新人や現任看護師の教育目的で担当にする場合

などの方法で決めていきました。

担当患者が決まると、看護師は、患者に合った看護計画を立案します。

患者に合った看護計画を立案することで、担当看護師以外で受け持ちに当たった看護師も、患者の意思に合った看護を行うことができます。

また、日々の看護だけに留まらず、担当患者が、他職種や地域との連携が必要な状態になった時には、担当看護師が窓口となり、担当患者の情報共有や意見交換を行います。担当患者をより多角的方面から支え、入院中のみならず、退院後の生活も支援することができます。

プライマリーナーシングの病棟で働いて感じた看護師のメリット

プライマリーナーシングの一般的に考えられるメリットは、以下のことが挙げられます。

- 患者との信頼関係を構築しやすい

- 1人1人に寄り添った看護が提供できる

- 看護師としての専門性が発揮しやすい

- 責任の所在が明らかになる

- 看護師本人が看護や仕事への充実感を得やすい

私がプライマリーナーシングの看護方式を行っていた病棟に勤務していた経験をもとに、看護師として働いて感じたメリットをご紹介します。

患者との間に信頼関係を築きやすい

プライマリーナーシングでは、一人の患者に対し、入院から退院まで一貫して同じ看護師が担当します。

そのため、患者からは安心感や信頼を得やすく、気持ちを打ち明けやすく、リラックスした気持ちで過ごすことができていたと思います。

また、私が勤務していた病院では、担当する頻度も多く、担当の自分が得た患者のニーズに対し、自分が直接看護として還元できていたと感じます。

質の高い看護を提供できる

プライマリーナーシングでは、看護師はより詳細な患者の情報を得ることができ、ニーズを把握することができます。ニーズを組み込んだ看護計画を立てていくことで、より細やかな、質の高い看護を行うことができました。

入院生活を継続していく上で、患者のニーズも変化していくため、その都度、看護師として対応していくことが可能でした。

看護師自身がやりがいを感じやすい

プライマリーナーシングでは、やりがいを感じる看護師も多い印象でした。

例えば、個別性に合った看護を提供していくことで、患者が回復していくのを近くで見ることができることや、退院していく姿を見ることができると、看護師も達成感を感じ、また頑張ろうという気持ちになっていました。

実際に、「あなたが担当看護師で良かった」や、「あなたのおかげでよくなったよ」と声をかけてもらえたことのある看護師も少なくありませんでした。

プライマリーナーシングの病棟で働いて感じた看護師のデメリット

プライマリーナーシングの一般的に考えられるデメリットは、以下のことが挙げられます。

- 看護師1人に対する責任が重い

- 看護師によって看護ケアの質が変わってしまう可能性が高い

- 看護師間で情報共有やコミュニケーションが低下する可能性がある

- 患者の担当数が多いと業務負担の問題が起こる

- 看護師の人員を多く確保する必要がある

私がプライマリーナーシングの看護方式を行っていた病棟に勤務していた経験をもとに、看護師として働いて感じたデメリットをご紹介します。

自分と合わない患者と長く付き合わなければならない

患者の中には、コミュニケーションが取りにくい場合や、クレームか多い患者の担当に当たることもあり、プライマリーナーシングでは自分と合わない患者でも長く付き合っていく必要がありました。

もちろん、全てを一人で抱え込まず、他の看護師に相談することやカンファレンスなどで他の看護師から意見を貰ったりしていましたが、ストレスを感じることがありました。

大事な時にいない看護師だと思われることがあった

プライマリーナーシングでは、担当看護師が休みや夜勤で、担当以外の人が受け持ちをするということも多々ありますが、そういう時に限って、急に医師からの病状説明が入ったり、患者の状態が悪化したりすることもありました。

そのような時に、「担当の看護師さんがこんな大事な時にいなくて困った」などと言われ、信頼が失われてしまう可能性がありました。

私は、「私はこの日まで不在で、次に来るのはこの日です。その時にお会いしましょう。」と、自分の勤務について患者に伝えておくようにしていました。

重症な患者の担当になると、責任感に押しつぶされそうになる

プライマリーナーシングでは、重症な患者の担当看護師をしなければならない時もありました。

病状を理解するだけでも一苦労であり、様々な治療を行っていると、患者の希望に沿った看護を行うのが難しくなり、無力感を感じてしまうこともありました。

ずっと重症な患者の担当をしていくことで、仕事以外の時間も考えてしまったり、責任感を必要以上に強く感じてしまったりもしました。

モジュールナーシング(モジュール型継続受持方式)

モジュールナーシング(モジュール型継続受持方式)とは、1つの病棟に対し2つ以上のグループ(チーム)を形成し、グループ内の看護師をモジュール(機能別)単位に振り分け、一定期間の患者グループを入院から退院まで継続して看護ケアする看護方式です。

また、モジュールナーシングは、プライマリーナーシングの変法の1つで「チームナーシング」と「プライマリーナーシング」を掛け合わせて誕生した看護方式であり、看護師人数が少ない日本で考案されました。

そのため、1つのチームとして、看護師が患者のケアを行いながらも、それぞれの看護師が職務の範囲内で、チームに与えられた仕事を行います。

私が、モジュールナーシング(モジュール型継続受持方式)の病棟で働いた経験をもとに、モジュールナーシング(モジュール型継続受持方式)の特徴と働いて感じたメリット・デメリットを説明していきます。

執筆・監修看護師

- エリア:神奈川県在住

- 保有資格:看護師、がん看護専門看護師、消化器内視鏡技師、心理相談員

- 経歴:がん専門病院、総合病院、クリニック、総合病院、訪問診療クリニック

- 専門分野:消化器内科、透析室、内視鏡室、放射線治療室、泌尿器科

看護師をして20年以上になります。外来・病棟・検査室・クリニックなど、いろいろな場所での業務を経験しました。ですが、一時は看護師をやめようと思ったほど、心身共に追い詰められた時期もあります。現在は、看護師も続けつつ、ライターやカウンセラーとしても活動しています。

モジュールナーシングの特徴

私が経験したモジュールナーシングの特徴は以下の通りです。

| 看護の提供方法 | ・病棟単位で看護ケアをチームで対応する |

|---|---|

| 看護の質 | ・一定水準の看護ケアを提供しやすい ・多方面から患者にアプローチできる |

| 患者との関係性 | ・患者は誰に相談して良いか分からない場合がある |

| 看護師の責任 | ・協同して看護するため責任は薄い |

| コミュニケーション | ・看護師同士のチームワークが必要になる |

| 学習や成長 | ・適宜指導やアドバイスを得られやすい |

| 必要な看護師数 | ・必要とされる看護師数が少なくてすむ場合が多い |

現在、多くの病棟でモジュールナーシングが導入されており、モジュールナーシングでは、病室でチーム単位(モジュール単位)が固定され、担当看護師が複数で患者のケアを行うことが特徴的です。

そのため、「いつもとやり方が違う」「その話は看護師さんに伝えた」ということになりやすく、患者の不信感につながるため注意が必要でした。

一人の患者を受け持つ看護師として、どの情報が大切でどのようにケアを統一するかを明確に決めながら、チームメンバー全員が同じ看護を提供できるようにすることが大変でした。

モジュールナーシングの病棟で働いて感じた看護師のメリット

モジュールナーシングの一般的に考えられるメリットは、以下のことが挙げられます。

- チームで継続した看護を徹底することが出来る

- 看護計画の立案・実施・評価がしやすい

- リーダーがいることで、一定の看護水準の提供、能力差をカバーすることが可能

- 継続看護ができ、看護師本人が看護や仕事への充実感を得やすい

- 後輩の育成が可能になる

私がモジュールナーシングの看護方式を行っていた病棟に勤務していた経験をもとに、看護師として働いて感じたメリットをご紹介します。

ケアの質が偏りにくい

モジュールナーシングは従来のプライマリーナーシングという看護方式と比べると、チームとして複数の看護師が1人の患者のケアに当たるため、看護師のスキルレベルによって患者のケアの質が偏りにくくなる印象でした。

また、複数の担当看護師がいるため、患者にとっては、数名の担当看護師の誰かに24時間いつでも相談できる環境で、安心感につながっていました。

看護師が協同して看護を提供できる

モジュールナーシングの場合、看護師が協同して知恵を出し合い、看護計画を立案することができ、1人で抱え込む負担が軽減していました。

また、看護師が協同する事で看護の視点が広がり、新しい技術を自分のものにする機会も増え、看護師1人に対するプレッシャーも少なくて済んでいました。

新人看護師にとっては、できる職務をこなしながら仕事を覚えられるイメージでした。

職場のチームワークが生まれやすい

モジュールナーシングでは、お互いのコミュニケーションを取りながら患者のケアするため、看護を通して職場のチームワークが生まれ、それが職場の雰囲気改善やコミュニケーションの活性化にもつながっていました。

また、私が勤務した病院では、看護師ひとりひとりが「自分が担当する患者」という意識があったため、病棟を訪問すると自分から患者の報告をしてくれており、患者の情報を得やすい印象でした。

ミスの予防にもつながっていた

モジュールナーシングでは、モジュール単位で患者のケアをするため、1つのケアに対しても何層ものチェック機能が働き、うっかりミスを予防できていました。

モジュールナーシングの病棟で働いて感じた看護師のデメリット

モジュールナーシングの一般的に考えられるデメリットは、以下のことが挙げられます。

- プライマリーナーシングほど責任の所在が明確ではない

- リーダーに対する負担が大きい

- 1つの仕事にかかる時間が明確になり、看護師の実力差が明確になる

- 担当看護師同士で意見の相違が出る可能性がある

私がモジュールナーシングの看護方式を行っていた病棟に勤務していた経験をもとに、看護師として働いて感じたデメリットをご紹介します。

患者にとって担当は把握しにくい

ジュールナーシングの場合、患者にとっては誰が自分の担当なのか把握しにくくなるというデメリットがありました。

私の勤務していた病棟では、患者が入院してきた時に担当する看護師チームが挨拶をするというわけではありませんし、今日はこの看護師がケアしてくれたけれど、明日は別の看護師など、日常茶飯事でした。

スタッフの実力が露呈しやすい

モジュールナーシングを行うことで、一つの仕事にかかる時間が明確になり、誰にどのぐらいの実力があるのかはっきりしてしまいます。

実力があまりない看護師にとっては働きにくい職場になってしまうことやストレスを感じてしまうこともありました。

担当看護師同士の意見の相違がある

私が勤務していた病院では、モジュールナーシングで場合によっては看護師間で意見が対立してしまうこともありました。

複数の看護師が患者を受け持つことで、患者と関わりたい気持ちが強い看護師にとっては、他の看護師が患者の問題を解決しようとすることに納得できない場合もありました。

チームメンバー全員が疲弊する場合があった

私が勤務していたモジュールナーシングの病棟では、診療科ごとのモジュールナーシングの場合もあり、心身共に重い科の患者を担当するチームや対応困難例を数名抱えたチームは、疲弊しやすいことがありました。

そのため、心身ともに重い科を担当する看護師から「次は他のチームに移動したい」という声が上がる場合もありました。

パートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)

パートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)とは、看護師が質の高い看護を共に提供することを目的に、良きパートナーとして、対等な立場で、互いの特性を活かし、相互に補完し合って、その成果と責任を共有する看護方式です。

毎日の患者への看護ケアをはじめ、委員会活動・病棟内の係の仕事に至るまで、1年を通じてパートナーと活動し、成果と責任を共有します。

2人の看護師が一緒に動くことで、互いの良さを生かし、時には互いの足りない部分を補助し合いながら、安全で質の高い看護を提供します。

また、パートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)は、福井大学医学部附属病院が考案(商標登録)した新しい看護方式で、近年取り入れる病棟が増えています。

私が、パートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)の病棟で働いた経験をもとに、パートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)の特徴と働いて感じたメリット・デメリットを説明していきます。

執筆・監修看護師

- エリア:東京都在住

- 保有資格:看護師

- 施設経験:小児専門病院、総合病院、市民病院

- 専門分野:NICU、小児科、脳神経外科、眼科

看護師を初めてから、小児専門病院、総合病院、市民病院に勤務し、NICU、小児科、脳神経外科、眼科等の病棟看護師歴が長いですが、結婚を機に、主婦になった経験もあります。臨床を離れて気づいたこともたくさんあり、少しでもお役に立てるような記事を書いていきたいと思います。

パートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)の特徴

私が経験したパートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)の特徴は以下の通りです。

| 看護の提供方法 | ・2名がペアで患者をケアする |

|---|---|

| 看護の質 | ・質の高い看護ケアを提供できる ・手分けしながら作業を分担できる |

| 患者との関係性 | ・信頼関係を築きやすい ・患者は安心感が得られやすい |

| 看護師の責任 | ・2人いるが責任・負担はチームに比べ重い |

| コミュニケーション | ・コミュニケーションを頻繁に取る |

| 学習や成長 | ・適宜指導やアドバイスを得られる ・自らの学習が求められる |

| 必要な看護師数 | ・看護師人員が数多く必要になる |

私が勤務していた病棟では、基本的に通年パートナーを、それぞれの自薦他薦で決めていきました。

経験年数や異動の関係もあるため、パートナー毎に大きな力の差が出ないようにペアを組み、パートナーの看護師がいない時は、別のスタッフとペアを組んでいました。

例えば、先輩看護師と後輩看護師でペアを組んだ場合でも、先輩が後輩に対して威圧的な態度を取り、後輩を萎縮させてしまってはならず、後輩看護師も自分の意見をパートナーの先輩看護師に伝える必要がありました。

互いの意見を尊重しながら、コミュニケーションが円滑にいくように互いの心がけが必要でした。

パートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)の病棟で働いて感じた看護師のメリット

パートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)の一般的に考えられるメリットは、以下のことが挙げられます。

- 質の高い看護が提供しやすい

- コミュニケーションが取りやすく向上しやすい

- 距離が近く看護の相談が行いやすい

- 若手看護師の離職が防げる可能性が高い

- 効率的に看護業務を行いやすい

- 共有責任により看護師自身の気持ちが引き締まりやすい

私がパートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)の看護方式を行っていた病棟に勤務していた経験をもとに、看護師として働いて感じたメリットをご紹介します。

手分けをしながら仕事を進めることができる

パートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)は、2人1組で動くため、ある程度手分けをしながら仕事を進めることができました。

例えば、1人看護師がバイタルサインを測定している横で、もう1人の看護師が、一緒に観察をしながら電子カルテへの記録を行うなどです。

私の病棟での経験ですが、1人で受け持ちをしていた時は、朝30分以上前に来て、夕方は1〜2時間程残業をしていましたが、パートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)になってから、朝は15分前に来て、残業は週に2回30分程に短縮されました。

迷った時にすぐに相談できる相手がいる

患者や家族の対応で困った時に、すぐに状況が分かる看護師に相談できるので安心して看護業務を行うことが出来ました。

特に、看護師1、2年目の方など経験の浅い人にとっては、傍に先輩看護師がいることで、背中を見て学ぶことができると思います。

パートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)の病棟で働いて感じた看護師のデメリット

パートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)の一般的に考えられるデメリットは、以下のことが挙げられます。

- 責任の所在があいまいになりやすい

- 看護師の仕事量が増える可能性が高い

- ある程度の看護師の人員が必要となる

- ペア以外の看護師とのコミュニケーションが減る

- 看護に対して熟考が減りやすく、自身の主張がしづらい

- 人間関係が悪化した場合、仕事が行いにくい

私がパートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)の看護方式を行っていた病棟に勤務していた経験をもとに、看護師として働いて感じたデメリットをご紹介します。

慣れるまでは2人で一緒に動くことが煩わしく感じた

バイタルサインの測定や、点滴の投与など基本的に2人で回るので、自分が先輩、相手が経験年数の短い後輩だったりすると、後輩の動きを待ちます。

1人で回った方が早いのにと思ってしまうこともありました。

また、勤務の長い看護師の場合、長年積み重ねてきた自分のやり方を変えるのは、とても大変なことであり、途中で、ペアと意見の違いなどで対立してしまうこともありました。

新人看護師の責任感が芽生えにくい

初期教育時からパートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS®)を導入した時は、新人看護師は常に先輩看護師と動いており、慣れないことや、難しい処置は先輩看護師に頼りがちになってしまいました。

新人看護師が、一つのことを自信持って行えるようになるまでに時間がかかったように感じました。

また、自己学習をしてくるというよりも、その場で先輩看護師に聞くというスタンスの新人看護師がおおかったようにも思います。ペアは組むけれど、あくまで一人前の看護師になる努力を怠らないよう伝えていく必要があると思いました。

機能別看護方式

機能別看護方式とは、患者に対する看護処置の内容によって機能別に担当者を決め、看護業務を行う看護方式です。

私が、機能別看護方式の病棟で働いた経験をもとに、機能別看護方式の特徴と働いて感じたメリット・デメリットを説明していきます。

執筆・監修看護師

- エリア:神奈川県在住

- 保有資格:看護師

- 職務経験:総合病院、特別養護老人ホーム、クリニック、介護老人保健施設、デイサービス、健診センター、イベントナース、健康相談員

- 診療科経験:脳外科、神経内科、内科、皮膚科、美容皮膚科、整形外科

食べること、スポーツ観戦が好きな看護師。社会勉強と称していろいろなところで働いた経験を綴っています。派遣看護師の経験もあり、派遣では回復期の病棟業務、デイサービス、検診センターで仕事の経験があります。

機能別看護方式の特徴

私が経験した機能別看護方式の特徴は以下の通りです。

| 看護の提供方法 | ・業務担当別に対応 |

|---|---|

| 看護の質 | ・担当制のため質は高い |

| 患者との関係性 | ・担当が誰か分からなくなる |

| 看護師の責任 | ・担当した業務に関して責任は明確 ・患者全体の責任の所在は不明確になる場合がある |

| 学習や成長 | ・看護師同士のコミュニケーションは不足する傾向にある |

| 必要な看護師数 | ・担当の看護技術は向上する |

機能別看護方式は、例えば、以下のような看護師の業務にごとに、患者に関わります。

- 検温と記録を担当する看護師

- 採血や点滴を行う看護師

- 検査や手術出しを担当する看護師

- 清拭などのケアを担当する看護師

機能別看護方式を用いることで、看護師として効率よく業務を回せることが特徴です。

機能別看護方式が利用される病院の特徴

以下のような病院で機能別看護方式が利用される場合が多いです。

- キャリアラダーのような教育システムがない職場

- 看護師やスタッフも少なく准看護師の割合が高い職場

しかし、私の経験ですが、責任の所在が不明確になりやすいことや、患者・看護師双方の満足度が下がることなどもありました。

機能別看護方式の病棟で働いて感じた看護師のメリット

機能別看護方式の一般的に考えられるメリットは、以下のことが挙げられます。

- 一定の水準で患者に対して看護ケアを提供できる

- 看護師の能力に応じて担当業務の割り当てができる

- 仕事を分業化でき、効率が向上する可能性がある

- 少人数でも一定の看護ケアが提供できる

私が機能別看護方式の看護方式を行っていた病棟に勤務していた経験をもとに、看護師として働いて感じたメリットをご紹介します。

患者に対するケアや看護技術が向上した

機能別看護方式では、点滴・注射業務に振り分けられると、責任をもってその業務を遂行する必要があり、一定の期間のその担当が続くため、看護技術が向上することがメリットに感じました。

また、新人看護師が配属された直後は、機能別看護方式を行っている病棟も多いそうです。

ケアや処置を通して患者の身体の変化に気が付ける

チームのケア・処置係を担当する場合、患者の体の変化に気が付くことができ、悪化した際の対応が早くなる印象でした。

そのため、患者にとっても、手順がわかっている看護師が担当するため、苦痛も時間も軽くすることになりました。

担当の看護業務によっては楽に看護ができる

処置やケア担当になると、患者と触れ合う時間を楽しめるため、気を抜ぬいて業務にあたることができました。

これは、機能別看護方式ならではのメリットではないかと感じます。

機能別看護方式の病棟で働いて感じた看護師のデメリット

機能別看護方式の一般的に考えられるデメリットは、以下のことが挙げられます。

- 患者から担当看護師が分かりにくい(いない)

- 業務優先となるため看護師間のコミュニケーションが取りづらい

- 割り当て業務のみのため、他の看護スキルが向上しにくい

私が機能別看護方式の看護方式を行っていた病棟に勤務していた経験をもとに、看護師として働いて感じたデメリットをご紹介します。

責任の所在が不明になることが多い印象だった

私の病棟では、機能別看護方式のため、看護師は与えられた看護業務を、時間ごとにひたすら行っていました。

さらに、複数の看護師が入れ替わりケアや処置に関わるため、患者から見た場合には、「だれが自分を責任もって担当しているのか」が分かりにくくなることがありました。

患者へのコミュニケーションが不足する

機能別看護方式では、どうしても看護師が、患者ひとりにかける時間が限られてしまいました。

患者の話をじっくりと聞きたくても、次の処置やケアに行かなければならないこともあり、患者にとっても、看護師にとっても、コミュニケーション不足となっていました。

看護師のチームワークが不足した

機能別看護方式の場合、チームで仕事をしていますが、私が勤務していた病棟では、担当のチームごとにコミュニケーションが十分に取れなかったため、仕事を振り分けにくい雰囲気となり、業務の助け合いなどは行いにくかった印象でした。

また、看護師同士のコミュニケーション不足により、看護師の満足度が低くなるように感じました。

看護方式別に看護師求人を探す場合は転職サイトを活用!

看護師自身で、各病院の看護部から看護方式を確認することは可能ですが、記載がない病院や、記載する場所がバラバラのため、複数の病院を調べることは困難です。

看護師として病院に転職する場合、転職希望条件の他に、病棟での看護方式が気になる方は、看護師転職サイト(看護師専用の転職エージェント)を活用して、看護方式別に求人をピックアップしてもらいましょう。

以下は、転職支援サービスが充実している看護師転職サイトをご紹介します。

病棟看護師求人No.1!レバウェル看護

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | レバウェル看護(旧:看護のお仕事) |

|---|---|

| 運営会社 | レバレジーズメディカルケア株式会社 |

| 公開求人数 | 153,588件 (2024年4月1日時点) |

| 非公開求人 | 豊富 |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |

| 対応 雇用形態 | 常勤(夜勤有り)、日勤常勤、夜勤専従常勤、夜勤専従パート、非常勤、派遣、紹介予定派遣 |

| 対応施設 | 総合病院、一般病院、クリニック、特別養護老人ホーム(特養)、訪問看護、有料老人ホーム、デイサービス、重症心身障害者施設、保育園、検診センター |

| 対応 診療科目 | 内科、精神科、心療内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科、眼科、歯科、美容外科、美容皮膚科 |

| 対応配属先 | 病棟、外来、施設、訪問、手術室(オペ室)、透析、内視鏡 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・看護師の転職求人が豊富 ・転職支援サービスが手厚い ・転職の相談から行える ・院内・施設内情報に強い |

レバウェル看護(旧 看護のお仕事)は、看護師転職サイトの中でも一番、病棟の看護師求人が豊富で、ハローワーク求人もカバーしています。

また、転職支援サービスも充実していることから、提案された看護師求人の看護方式を、個々に調べてもらうことも可能です。

看護方式を検討しながら、病院・病棟への転職を希望する看護師の方は、必ず活用しておきましょう。

公式サイト:https://kango-oshigoto.jp/

非公開求人豊富!マイナビ看護師

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | マイナビ看護師 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社マイナビ |

| 公開求人数 | 81,127件 (2024年4月1日時点) |

| 非公開求人 | とても豊富(保有求人全体の約40%非公開) |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師、ケアマネジャー |

| 対応 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託その他 |

| 対応 勤務形態 | 常勤(二交替制)、常勤(三交替制) 、夜勤なし、夜勤専従 |

| 対応施設 | 病院、クリニック・診療所、美容クリニック、施設、訪問看護ステーション、看護師資格・経験を活かせる一般企業、治験関連企業(CRA、CRCなど)、保育施設 、その他 |

| 対応 診療科目 | 美容外科、小児科、産科、婦人科(レディースクリニック)、整形外科、循環器内科、心療内科、消化器外科、心臓血管外科、スポーツ整形外科、脳神経外科、眼科、形成外科、消化器内科、歯科、精神科、血液内科、外科、内科、神経内科 |

| 対応配属先 | 病棟、外来、手術室、内視鏡室、ICU、透析、救急外来、訪問看護、管理職の仕事 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・転職の相談から行える ・キャリアアドバイザー親切丁寧 ・退職交渉も可能 ・企業系のレア求人を豊富に保有 |

マイナビ看護師は、保有している約40%の看護師求人が非公開求人(インターネット上に公開されない、担当者から紹介される求人)となり、好条件の病院・病棟求人が豊富です。

また、担当者は丁寧・親切で、的確なアドバイスが貰えると看護師に定評があり、提案された看護師求人の看護方式を、個々に調べてもらうことも可能です。

求人内容を比較するため、レバウェル看護と併せて活用しておきましょう。

公式サイト:https://kango.mynavi.jp/

まとめ

- 参照:看護提供方式を再考する(医学界新聞)、わが国における看護方式の変遷に関する文献検討(大阪市立大学看護学雑誌)、看護方式の採用状況に関する調査(大阪病院医療情報ネットワーク研究センター)

看護方式の種類や個々に特徴、メリット・デメリットを説明してきました。

様々な看護方式を経験した看護師の体験談をもとにすることで、自分自身が働いやすい看護方式も見えてきます。

しかし、どのような種類の看護方式が、看護師にとって働きやすいのか、実際に働かなければ分からない場合が多いでしょう。

また、看護方式が同じ場合ででも、病院や病棟によって、行い方が違う場合や、複数の看護方式を組み合わせて行っている場合もあり注意が必要です。

そのため、自分が働きやすい看護方式に目星をつけながら、転職の際などは具体的に「どのような看護を提供しているのか」具体的に面接などで説明を受けることをおすすめします。

このサイトの運営者情報

| 運営会社 | 株式会社peko |

|---|---|

| 会社ホームページ | https://peko.co.jp/ |

| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1-16 BIビル6F |

| 代表取締役 | 辻 昌彦 |

| 設立 | 2015年6月 |

| 資本金 | 14,000,000円 |

| 事業内容 |

|

| 厚生労働大臣許認可 | 有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-314509 (厚生労働省職業安定局: 職業紹介事業詳細) 特定募集情報等提供事業:51-募-000760 |

| 連絡先 | 03-5324-3939 (受付時間:休日、祝日を除く10:00~17:00) |

| お問い合わせ | https://peko.co.jp/inquiry |

| 監修者情報 | 著作者・監修者情報・コンテンツポリシー |