看護大学・看護学部の助手として働いた看護師の体験談

看護大学の助手は、看護師としての経験を活かせる職場ではありますが、最初は全く違う業務に戸惑うこともあります。

看護大学の助手に興味があり働いてみたい看護師の方や、看護大学で講師や教授を目指してみたい方は、助手がどのような仕事を行っているかご存知でしょうか。

看護大学で看護学生を指導する助手について、私が勤務している看護大学をもとに、仕事内容や働いて感じたことをご紹介していきます。

- エリア:愛知県在住

- 保有資格:看護師

- 施設経験:県立病院、看護大学、デイサービス

- 専門分野:ICU、内科、整形外科、外科、精神科、透析、産婦人科

学院を卒業後、看護師としてICU、内科、整形外科、外科を経て精神科病棟で働いていました。その後は看護系大学での学生の実習指導を経験し、様々な病院でそれぞれの施設での看護の特徴を知りました。またアルバイトで、産婦人科クリニック、外来透析、高齢者デイサービスで働いていました。

看護大学・看護学部の助手の仕事内容

私が勤務した看護大学・看護学部の助手の主な仕事は、病院や公共施設での臨地実習(学生が実際に病院や診療所、福祉施設へ行って実践的な臨床を学習する授業)指導です。

大学での職位は上から順番に高い役職で、以下の通りです。

- 教授

- 准教授

- 講師

- 助教

- 助手

助手は一番下の職位となり、職位によって学生に指導できる内容が変わりました。

私が行った看護大学・看護学部の助手の仕事内容を体験から詳しく説明していきます。

看護学生の後方支援

看護大学・看護学部の助手は臨地実習で実際に看護を行う、看護学生の後方支援を行います。

私が勤務した看護大学では、助手が1年間のうち、20週間ぐらいを病院で過ごしていました。

そのため、助手は勤務時間のほとんどを病院で過ごすため、看護師として臨床で勤務しているのと変わりはありませんでした。

また、指導者(講師以上の職位)から看護の方針を確認し、看護方針を学生にかみ砕いて分かりやすく解説することも助手の仕事の1つでした。

看護師の体験談:助手が指導できる内容について

私が勤務した看護大学・看護学部の助手が、看護学生へ指導できる内容としては、

- アセスメントの方法を指導すること

- 看護計画の立案を指導すること

などであり、講義や看護学生の担当などは基本的にありませんでした。

また、看護学生の指導方針に関しては、以下のような規定やマニュアルが用意されていました。

- 指導内容はカリキュラムで定められている

- 教授や准教授によって指導内容のマニュアルが用意されている

中には、助手ではなく「助教」として働く方も在籍しており、助教の場合は「講師を行うための練習として講義や学生の担当をする」こともありました。

看護専門学校や看護短期大学などで、講師等の経験がない限りは、看護大学では、助手や助教として採用され、これらの仕事を任されることが一般的だそうです。

研究の補助

看護大学の助手の仕事には、研究が業務として課せられています。

大学に所属しているからには、教育の他に研究に携わる必要がありますが、研究と言っても最初は職位が上の研究を補助することが仕事です。

看護師の体験談

私の体験ですが、助手でも研究方法は自然と身についてきますし、自分の研究したいテーマもその中で見つけることができるようになります。

もちろん、自分の研究テーマを最初から持っていても問題はなく、自由に研究を出来るところが、大学助手という立場です。

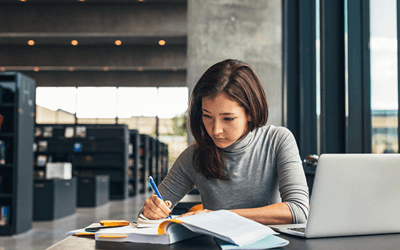

文献での学習や学会・勉強会への参加

看護大学の助手が研究活動をするにあたり、文献で学習をしたり、研修や勉強会に参加したり、学生の教育に関わるため最新の技術や情報を取りいれる必要があります。

そのため、自分自身の知識量が増やしながら、研修や勉強会に参加しスキルアップすることも仕事のうちです。

看護師の体験談

看護大学の助手は、年に2~3回、出張(つまり業務時間)として学会に参加し、研究発表をすることや他の研究者と意見交換を行う機会がありました。

学会参加も仕事の一環であり、自分に必要な学会に出張扱いで出ることが可能でした。

さらに、大学には図書館があり、文献を探したり文献を取り寄せたりすることが簡単にでき、最新の情報を簡単に手に入れることが可能でした。

仕事をする中でも文献をじっくり読んだり、研修や勉強会、学会に参加したりすることで、確実に自分自身の看護師としてのスキルアップにつながることも私にとっては大きな喜びでした。

実習施設とのやり取り・書類作成・その他補助

病院に臨地実習指導を行っていない期間の助手の仕事内容は、実習施設とのやり取りや書類作成作業、講義(授業)の補助です。

例えば、書類作成業務や講義の補助は、以下のようなことを助手が行います。

- 講義の出欠を取る

- プリントを講義までに準備する

- 講義前にプリントを配付する

看護大学・看護学部の助手の仕事は主に職位が上の方の補助的な内容になります。

また、看護大学の助手も病院勤務と同様に各種委員会があります。(看護大学によっては委員会がない場合もあり、注意してください。)

看護師の体験談

書類作成や講義用プリントの印刷など、期限内に終わらせなくてはならない仕事です。

しかし、期限さえ守られていればよいので、自分で時間をうまくコーディネートして働くことができました。

看護大学・看護学部の助手として働いて感じたこと

私は、現在も看護大学・看護学部の助手として勤務していますが、働いて感じたことを説明していきます。

今後、助手を希望する看護師の方に参考になれば幸いです。

指導することに責任が生じる

看護学生を指導するということには責任が生じ、実際に働いていて、間違った情報を教えてはいけないというプレッシャーを感じる場面は多いです。

しかし、看護大学・看護学部の助手の仕事は、時間に追われる病院勤務と異なり、上司や同僚とゆっくり話す時間があります。

そのため、自分が悩んでいることや分からないことを相談することもできました。

看護の本質を指導することに苦労した

看護学生が看護の本質に自分で気づけるような、指導方法を考えることに苦労する場面もありました。

看護技術の基本は、教えてもらうことで取得できますが、看護の本質は看護学生が自分で考えて、気づくものです。

最初から看護学生へ看護観を伝えたり、答えを与えたりすることは簡単ですが、それでは本当の意味での理解につながりません。

そのため、看護学生たちに伝えきれない内容がある時に、歯がゆさを感じることもありました。

実習施設の病院と看護学生の調整が難しい

臨地実習を行う実習施設では、病院に勤務する看護職員は、通常の看護業務を行いながら看護学生の指導にあたってくれます。

しかし、看護職員は、当然ですが患者が優先のため、看護学生の指導が手薄になってしまうこともあります。

そこを、助手(私)がうまく取り計らって、調整をすることが役割ですが、うまくいかないことも多々ありました。

残業がほとんどない

看護大学の助手がサポートする看護学生の臨地実習は、日勤帯に行われるため、夜勤はありません。

そのため、助手も看護学生の臨地実習終了時刻と同様の時間に退勤となります。

そして、実習時間はカリキュラムによって厳密に定められているため、残業がありません。

また、大学内で勤務している間も、報告を行うため30分ほど退勤が遅れますが、基本的には残業はありませんでした。

まとめ

自分が看護学生の時に指導してくれた助手(看護師)の助言が、今の看護師としての価値観として影響を受けているという方は多いのではないでしょうか。

看護学生にとって、臨地実習で指導する助手の存在は大きなものです。

すでに病院で勤務している看護師で、数年の経験年数があれば、病棟の業務を行いながら学生指導をした経験がある方も多いはずです。

その時の経験を活かせば、看護大学でも看護学生に対して良い指導が行えます。

ただし、求人や看護大学によって異なるため、希望する方は「求人を探す」「知人から紹介をしてもらう」「自分が卒業した大学の教授に相談をする」など行動してみてください。

詳しくは「看護教員になるには?大学・高校・専門学校・予備校4つの方法」も確認してください。

看護大学・看護学部の助手は、看護師を育成することが仕事の一環ではありますが、看護師という魅力ある仕事を看護学生に伝えていくことも助手の仕事です。

この記事を通して、看護師の皆様が少しでも看護大学や助手という仕事に興味を持っていただけたら幸いです。

当サイトおすすめの看護師転職サイト3選!

看護師転職ガイドを運営する株式会社pekoがおすすめする、看護師転職サイト(看護師専用の転職エージェント)3選をご紹介します。

こちらでご紹介する看護師転職サイトは、以下のサービス内容が充実しています。

- 看護師の転職支援実績が豊富

- 転職支援サービスの内容が充実

- 履歴書・職務経歴書の添削、面接対策が充実

- 保有する看護師・看護職求人の多さ

- 担当者や紹介される求人の質の良さ

特に迷われる方は、2社から3社程度無料会員登録を行い、ご自身で比較しながら利用する看護師転職サイトを最終的に一つに絞り込みましょう。

看護師求人数が断トツで豊富!レバウェル看護(旧 看護のお仕事)

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | レバウェル看護(旧:看護のお仕事) |

|---|---|

| 運営会社 | レバレジーズメディカルケア株式会社 |

| 公開求人数 | 153,588件 (2024年4月1日時点) |

| 非公開求人 | 豊富 |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |

| 対応 雇用形態 | 常勤(夜勤有り)、日勤常勤、夜勤専従常勤、夜勤専従パート、非常勤、派遣、紹介予定派遣 |

| 対応施設 | 総合病院、一般病院、クリニック、特別養護老人ホーム(特養)、訪問看護、有料老人ホーム、デイサービス、重症心身障害者施設、保育園、検診センター |

| 対応 診療科目 | 内科、精神科、心療内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科、眼科、歯科、美容外科、美容皮膚科 |

| 対応配属先 | 病棟、外来、施設、訪問、手術室(オペ室)、透析、内視鏡 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・看護師の転職求人が豊富 ・転職支援サービスが手厚い ・転職の相談から行える ・院内・施設内情報に強い |

公式サイト:https://kango-oshigoto.jp/

丁寧で的確なアドバイス!マイナビ看護師

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | マイナビ看護師 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社マイナビ |

| 公開求人数 | 81,127件 (2024年4月1日時点) |

| 非公開求人 | とても豊富(保有求人全体の約40%非公開) |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師、ケアマネジャー |

| 対応 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託その他 |

| 対応 勤務形態 | 常勤(二交替制)、常勤(三交替制) 、夜勤なし、夜勤専従 |

| 対応施設 | 病院、クリニック・診療所、美容クリニック、施設、訪問看護ステーション、看護師資格・経験を活かせる一般企業、治験関連企業(CRA、CRCなど)、保育施設 、その他 |

| 対応 診療科目 | 美容外科、小児科、産科、婦人科(レディースクリニック)、整形外科、循環器内科、心療内科、消化器外科、心臓血管外科、スポーツ整形外科、脳神経外科、眼科、形成外科、消化器内科、歯科、精神科、血液内科、外科、内科、神経内科 |

| 対応配属先 | 病棟、外来、手術室、内視鏡室、ICU、透析、救急外来、訪問看護、管理職の仕事 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・転職の相談から行える ・キャリアアドバイザー親切丁寧 ・退職交渉も可能 ・企業系のレア求人を豊富に保有 |

公式サイト:https://kango.mynavi.jp/

転職・キャリアの相談なら!ナースではたらこ

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | ナースではたらこ |

|---|---|

| 運営会社 | ディップ株式会社 |

| 公開求人数 | 95,765件 (2024年4月1日時点) |

| 非公開求人 | 豊富 |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |

| 対応 勤務形態 | 常勤、非常勤、日勤のみ、夜勤専従 |

| 対応施設 | 病院、クリニック、介護施設、デイサービス、訪問看護、企業その他 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・非公開求人が豊富 ・希望条件に合う求人が見つかりやすい ・希望する病院・施設へ転職可能な逆指名転職がある |

公式サイト:https://iryo-de-hatarako.net/

このサイトの運営者情報

| 運営会社 | 株式会社peko |

|---|---|

| 会社ホームページ | https://peko.co.jp/ |

| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1-16 BIビル6F |

| 代表取締役 | 辻 昌彦 |

| 設立 | 2015年6月 |

| 資本金 | 14,000,000円 |

| 事業内容 |

|

| 厚生労働大臣許認可 | 有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-314509 (厚生労働省職業安定局: 職業紹介事業詳細) 特定募集情報等提供事業:51-募-000760 |

| 連絡先 | 03-5324-3939 (受付時間:休日、祝日を除く10:00~17:00) |

| お問い合わせ | https://peko.co.jp/inquiry |

| 監修者情報 | 著作者・監修者情報・コンテンツポリシー |