看護師の勉強会テーマの決め方!資料をわかりやすく作成するコツ

看護学生の頃よりも看護師になってからの方が、勉強会のために学習したり、参考文献を調べたりと時間を費やすことも多いのではないでしょうか。これは、看護師として日々進化する医療に適応していくため、患者により良い看護を提供していくためなどに必要なことです。

現場に出ていても日々、勉強しているにも関わらず、実際に勉強会などを主催する側になってみると、自分の学んだこと、勉強したことを他の看護師にわかりやすく伝えることが難しいことに気づきます。

このページでは、私の経験から勉強会テーマの選び方から、勉強会を成功させるための事前準備や資料を分かりやすく作成するコツについて、説明していきます。

執筆・監修看護師

- エリア:神奈川県在住

- 保有資格:看護師、がん看護専門看護師、消化器内視鏡技師、心理相談員

- 経歴:がん専門病院、総合病院、クリニック、総合病院、訪問診療クリニック

- 専門分野:消化器内科、透析室、内視鏡室、放射線治療室、泌尿器科

看護師をして20年以上になります。外来・病棟・検査室・クリニックなど、いろいろな場所での業務を経験しました。ですが、一時は看護師をやめようと思ったほど、心身共に追い詰められた時期もあります。現在は、看護師も続けつつ、ライターやカウンセラーとしても活動しています。

看護師の勉強会のテーマ例と選ぶ注意点

勉強会にはそれなりの時間を費やしますので、勉強会のテーマは今後の看護に活かされる内容である必要があります。

看護師の勉強会テーマを選ぶ際の注意点について私の体験から説明していきます。

勉強会テーマを選ぶ注意点

勉強会でのテーマの注意点としては、3点あります。

- 誰でも分かる内容の勉強会テーマを選ばないこと

- 対象を広げすぎるテーマを選ばないこと

- 参加するメンバーに合わせて勉強会を実施すること

(もしくは、ターゲットを選定する)

などが注意点として挙げられます。看護師のスキルアップには時間が掛かります。1回の勉強会だけですぐにスキルアップするということではありません。

そのため、すぐに現場で活用できるテーマが好ましいです。

また、テーマを広げすぎると、漠然としてしまい、現場で応用もしにくいです。実際に何の勉強をしたのか分からなくなってしまうので注意しましょう。

病棟全体での勉強会テーマの選び方

病棟全体で勉強会を行う場合、看護師の経験年数や知識レベルにばらつきがあるため、看護師全員が満足する内容の勉強会を開催することは難しいです。

そのため、勉強会に参加する看護師のターゲットを決めて(例:2年目~3年目の看護師に向けてなど)勉強会テーマを選ぶと、満足度の高い勉強会を開催することができます。

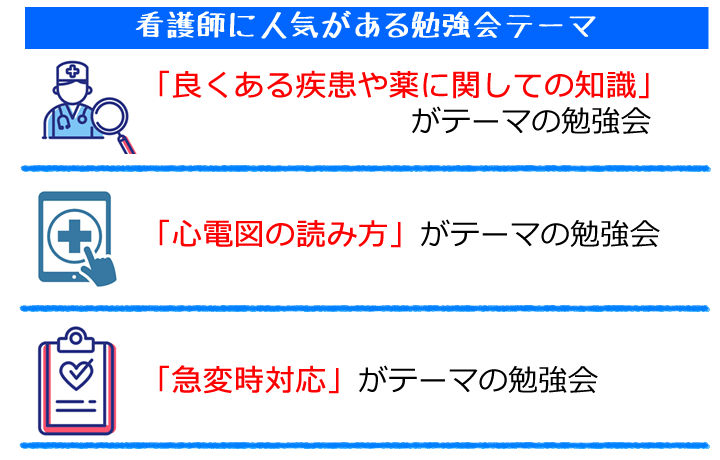

看護師の勉強会テーマ例

看護師に人気がある勉強会のテーマは以下の通りです。

「心電図の読み方」や「急変時の対応」などは、現場の業務ですぐに応用できるテーマのため、人気がある勉強会のテーマでした。

以下、私が実際に参加した、行った勉強会のテーマです。例として、まずは参考にしてください。

| 看護技術系の勉強会テーマ | 急変時対応 |

|---|---|

| 看取り看護(エンゼルケア) | |

| 褥瘡対策 | |

| 患者の対応の仕方 (対応困難な患者に対する接し方) | |

| 口腔ケアと食事介助 | |

| トランスファー | |

| 看護知識系の勉強会テーマ | 心電図の読み方 |

| ME機器管理(人工呼吸器やモニター) | |

| 検査値データの読み方など | |

| 家族看護 | |

| フィジカルアセスメント | |

| 薬剤に関しての知識(薬について) | |

| 事例検討・事故防止 (インシデント・アクシデント検討) | |

| 感染対策について | |

| 認知症看護について | |

| 家族看護について | |

| 疾患関連 | |

| その他勉強会テーマ | 伝達講習 |

| 自身の腰痛予防 | |

| 看護師の接遇 | |

| インフルエンザ・ノロウイルス対策 | |

| 個人情報保護 | |

| 正しい敬語の話し方 |

上記はテーマ一例です。是非楽しく勉強会ができるテーマを探してみてください。

勉強会のテーマで悩んだ時の3つのヒント

勉強会のテーマの決め方に悩んだ場合、

- インシデント報告

- 若手の看護師の間で話題になっていること

- 最新の看護師向け雑誌

などをヒントに活用してみてください。以下で活用例をご紹介します。

1.インシデント報告を勉強会テーマのヒントにする

インシデントが起こるときにはいくつかの原因があるはずです。

環境の問題はもちろん、看護師の知識不足、介入不足などが原因になることもあります。そこで、病棟内でインシデントとして挙がっているケースをチェックし、その原因をヒントにして勉強会のテーマを決めます。

例えば、以前「抗生剤を開始し、しばらくしてから再度患者の元に行くと呼吸困難な状態であった」といったインシデントが挙がっていました。

これは、3年目の看護師が書いたものでしたが、ここから見えてくるものは、

- 「抗生剤の副作用の理解があったのか」

- 「なぜ発見が遅くなったのか」

という問題です。

これに対して、「抗生剤の種類や副作用について」、「抗生剤投与時の観察項目について」など、わからない部分を補い、または再確認し今後同じようなインシデントをおこさない対策となるテーマの勉強会を行います。

このように、院内のインシデントからテーマを探してみることで、すぐに応用できる勉強会のテーマが見つかります。

2.若手の看護師の間で話題になっていることをヒントにする

ベテラン看護師になればなるほど、看護師としての経験値や知識も増えていくため、普段の業務に慣れてしまい、疑問を感じることが少なくなってきます。

しかし、異動してきたばかりの看護師や若手の看護師は、「どうしてだろう?」と思うことがたくさんあります。

すぐに解決できるような疑問であればよいのですが、ベテラン看護師にも改めて学んで欲しいことや知識を膨らませて欲しいことが隠れている場合があります。

そのため、若手の看護師に最近の業務や先輩の指導、患者との関わりの中で「どうしてだろう?」と思うことを新人看護師から聞き出すことでテーマを決めることができます。

また、慣れてしまっているからこそ、誤った知識のまま処置や看護してしまっていることも少なくありませんので、是非テーマのヒントにしてみてはいかがでしょうか。

3.最新の看護師向け雑誌をヒントにする

医療や看護は日々進歩しており、それに合わせて私たち看護師も成長していく必要があります。

しかし、自ら新しい情報を知ろうとしなければ、看護学生時代に学んだことが全て正しいと思ったまま、知識のアップデートがされません。そうなると、当時のやり方や知識のみで対応しようとしてしまい、時代遅れになってしまうこともあります。

それを防ぐためにヒントになるのが、医療、看護系の雑誌です。

医療、看護系の雑誌には、新しいエビデンスが載っており場合によっては、正しかったことが「間違い」になることもあります。常にアンテナを張ってスタッフ皆で新しい知識を取り入れられるよう、勉強会に活かしていきましょう。

若手の看護師の間で話題になっていることをヒントにするでもお伝えしたように、新人看護師や看護学生の方が新しいエビデンスに適応していることが多いです。

自分の知らない方法や自分とは違う考えの人と直面した時、「新人だから」、「学生だから」という理由で特に新しい情報を調べようとしない方は、特に注意が必要です。そういった場合は、今一度エビデンスの再確認をしてみることをおすすめします。

看護師の勉強会資料をわかりやすく作成するコツ

勉強会のテーマが決まれば、次は勉強会で利用する資料の作成です。資料を分かりやすく作成するコツを、私の経験からお伝えしていきます。

要点は最初と最後に述べる

よく勉強会に参加していて感じるのは、結局何が言いたかったのかわからないということです。その原因は伝えるべきところで大事な事が述べられていないからです。

せっかく勉強会のために時間をかけて資料を作り、時間を割いて勉強会を開催しているのですから、伝えたいことがしっかり伝わり、勉強会の開催者にとっても参加者にとっても、有意義な時間にしたいです。

言いたいことを伝える法として効果的なのが、最初と最後に要点を述べることです。

例えば、褥瘡を防ぐためには除圧が大切ということを伝えたいとします。冒頭で、まずそのまま「褥瘡を防ぐためには除圧が大切です」と要点を述べます。

その後、「なぜなら、皮膚や軟部組織が健康的な状態を維持するためには、栄養に富んだ十分な血液が運ばれる必要があるからです」というように、要点の理由を順に伝えていきます。

そして最後に改めて、「今日の要点」として「だから褥瘡を防ぐためには除圧が大切なのです」と伝えます。このような順序でまとめることで、要点が印象に残りやすいのです。

話す流れやストーリーを意識しながら作る

勉強会が苦手な看護師は、流れやストーリーがバラバラになっているケースが多いです。

「あ!これは後で説明します」「あ!これはまだ説明していない!」など、パッと思いついたことや、ひらめいたことを脈絡なく話していませんか?

話の流れがうまく行っていない資料は、最終的に何が大事だったのか分からなくなります。

そのため、

- 大きな目次を3つ、4つ作ってみる

- 流れの確認をする

- 配布資料以外に発表資料を別途作成し、自分が話しやすい流れにする

以上の工夫が大事です。

勉強会がうまい、と思う看護師の勉強会を聞く場合、内容もしっかり聞いてほしいですが、どのような話の流れで説明しているかも注目して見るといいかと思います。話すストーリーや流れが分かりやすく、明確になっているため、そのポイントを意識してみると自然と勉強会の発表も分かりやすくなるでしょう。

文字は大きく少なめにする

文字がたくさん並んだ文献を読もうとするとつい眠くなってしまいます。

また、パワーポイントなどのスライドを資料にすると、文字が多いため見づらく、なかなか内容が頭に入ってきません。

そのため、先に述べたように、要点や伝えたいことが印象に残るよう、文章にするのではなく、なるべく端的に箇条書きにして「読む」のではなく「見る」だけで伝わるように工夫しましょう。

勉強会の資料は話を伝える補助としてのテキストだと考えましょう。すべてを資料に記載することなく、ポイントを絞って記載しましょう。また、印象に残りやすくするために、イラストを加えることや、図やグラフを入れる、また、具体的な数字をいれるとイメージしやすいため、すっきりと分かりやすい資料になります。

後から書き込みやすいようスペースやメモ欄を入れる

勉強会の資料は、勉強会の時だけに使用するものではもったいないです。

その後も新しい情報を付け加えながら、マニュアルとして活用して欲しいです。

そのために、先にもお伝えしたように、あえて要点などをざっくりとまとめるだけにして、勉強会の最中や、その後の業務の中で学んだ情報を看護師自身が自分の言葉で書き込めるスペースを作っておきます。

勉強会に参加した看護師自身が自分の考えたこと、感じたこと、ポイントを自分の言葉で記入することによって、より身になり、現場で使える生きた知識として蓄積することができます。

1回の勉強会のためだけに作成した資料ではなく、現場でも活用してもらえるよう、勉強会の後も長く活用していける資料作りを意識してみましょう。

見ていて楽しくなる資料を作成する

資料は見ていて楽しくなるような内容にすると看護師を引き込みやすいです。

先にもお伝えしたように、文字ばかりよりもイラストがあり、読むのではなく見ればわかる資料であることが前提ですが、それでも看護師は日々の業務の合間にある勉強会が「学ぶ場」ではなくウトウトと「休む場」になってしまいがちです。

そんな看護師を退屈にさせず、さらに学べる勉強会にするには楽しい資料にすることがポイントです。

漫画風にしたり、説明をみんなが知っているアニメのキャラクターに置き換えたり、親しみやすい医師や上司を登場させるのもイメージがしやすく楽しい資料になります。

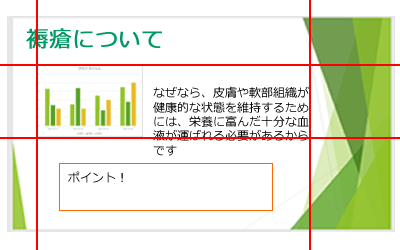

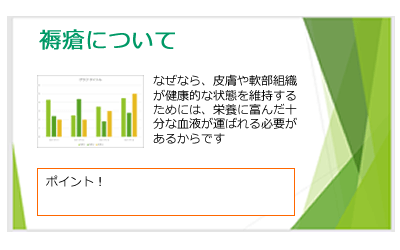

デザインは凝らず、綺麗に見せる工夫を行う

いざ資料を作るとなるとデザインに没頭してしまい、肝心の内容がおろそかになりがちです。「何を見せるか」より「何を説明するか」が大切です。

そのため、デザインはあまり凝らずに綺麗に見せる工夫をしましょう。例えば、グラフや行などの列を揃えることで綺麗に見えます。

【列がそろってない資料】

【列を揃える工夫】

【列を揃えた資料】

以上のように、列を揃えた場合、すっきり綺麗に資料を見せることが出来ます。

そのため、デザインよりも綺麗に見せる工夫を行いましょう。

勉強会を成功させるための事前準備

勉強会の発表を成功させるためには、事前準備が一番大切です。

勉強会が、「うまい」「下手」や成功するかどうかは、事前準備で決まると言っても過言ではありません。

興味を引く呼び込みを行う

病院によりますが、勉強会は強制参加というところと、勉強会は強制参加ではなく希望者が参加するスタイルを取っている病院もあるでしょう。

後者の場合、いくらわかりやすい資料を用意していても、勉強会に参加してくれなくては何も始まりません。

そのため、勉強会参加希望者を募るために興味を引くポスターを貼り出すことをおすすめします。

できれば資料はカラー印刷

元々カラーで作られた資料をモノクロで印刷した資料を手にしたとき、まず感じるのが「見にくい」ということです。イラストがつぶれて真っ黒になっていたり、カラーの文字が薄く消えかかって見えたりします。

そのため、せっかく楽しい資料を作成したのであれば、カラー印刷をオススメします。

しかし、病院の都合上カラー印刷が難しいこともあります。

その場合は、モノクロでも見やすいように資料のカラーを調整するようにしましょう。

事前準備として、カラーなのかモノクロなのかで資料の作り方が変わります。そのため事前確認はとても大切です。

伝わる話し方を練習する

勉強会を開催するためには、分かりやすい資料作成だけでは不十分です。

資料作成に加えて、相手に伝わりやすく話せるよう、発表原稿をつくり、それを録音しながら実際に読み上げて確認するようにしましょう。

その際、

- 早口になっていないか

- 聞き取りにくい言葉がないか

- わかりにくい表現はないか

- 話す順序は適切か

- 声のトーン、声量は十分かどうか

なども確認しましょう。

質問を想定した知識を得る

勉強会を行うと、他のスタッフから疑問が沸いたり、新たな考えが出てきたりします。また、質問が多い勉強会は印象に残りやすく、自分にない視点に気づくチャンスです。

そのため、あらゆる質問にできるだけその場で答えられるよう、自分自身も知識を深めておく必要があります。

内容によっては、勉強会で挙げたテーマに限定せず、テーマに関連する内容も再確認しておくようにしましょう。

看護師が勉強会で発表する時のポイント

最後に勉強会で発表する場合のポイントです。

ここからが本番です。

大きな声を一番初めに出す

勉強会では「それでは始めます。よろしくお願いします。」など、一番初めに大きな声を出すことがポイントです。

そうすることによって、呼吸も深くなり、早口にならずゆっくり話始めることができます。そして何よりも自分の緊張がほぐれやすくなります。

また、勉強会参加者の注意を引くことができ、勉強会を聞いてくれる姿勢になりやすいです。

そのため、初めは大きな声を出しましょう。

しかし、ずっと大きな声で話すと疲れてしまいますし、参加者側も疲れてしまうため、その後は声のトーンを落として周囲に届く声で行いましょう。

口癖や「えー」「あー」などの言葉はひかえる

口癖を繰り返す場合や、話の前に「えー」「あー」「ええっと」などの言葉が繰り返される場合、参加者側は聞きにくいです。

そのため、自分の口癖を理解し、注意しながら臨みましょう。

結論や伝えたいことを話す場合のパターンを決めておくと話しやすいです。

例えば、説明を行った後に「何が言いたかったかと申しますと・・・」や「ここで重要なポイントは・・・」など、締めくくる言葉を決めておくとスムーズです。

資料ばかり見ず、前を見て話す

発表に慣れていないと、どうしても恥ずかしくて下を向いたまま原稿を読み上げるだけになってしまいがちですが、しっかり顔を上げて、聞いてくださる方の反応や表情を見ながら話す意識をしましょう。

読み上げることは悪くないのですが、下を見ていることで回りの様子が目に入らず、話についてきているのか、理解しながら聞いてくれているのかなどを察することができません。

もし、戸惑う様子が見られたら、ペースをゆっくりにしたり、少し戻って詳しく説明することができます。

早口の方は、ゆっくり話すことや、聞きやすい速度で話すことも大切です。

適度に質問の場を設ける

勉強会の分量によりますが、ひとつひとつの内容ごとに一旦質問の場を設けるとよいでしょう。

先に進むにつれて内容が深くなる場合は特に、ここで疑問を持ってしまうと先の内容が分からなくなってしまう場合もあります。

もし、「ここらへんでわからない看護師がいそう」とわかる箇所があれば、その段階で質問できるように間を取ってもいいでしょう。

質問には誠意をもって答えよう

時には調べてない質問を受ける場合もあります。

その場合、「ここでは関係ない」「曖昧に答える」「知らない」などの態度を取るのではなく、「今は分からないので、後ほど調べて皆さんに共有します」などの誠意ある対応が必要です。

質問が出ることは、勉強会がスムーズに進んでいるということでもありますね。

まとめ

勉強会は資料の準備から発表の準備、そして当日と大変なことがたくさんあります。

しかし、勉強会で人に伝えられる資料を作成し、そして発表するためには自分自身が知識を得ておくことが何よりも大切です。

その努力は確実に自分自身の力として蓄積していきます。

勉強会の担当になったら「面倒だな」と思う方が多いと思いますが、自分自身のスキルアップのためにもぜひ、ためになる勉強会を目指してください。

当サイトおすすめの看護師転職サイト3選!

看護師転職ガイドを運営する株式会社pekoがおすすめする、看護師転職サイト(看護師専用の転職エージェント)3選をご紹介します。

こちらでご紹介する看護師転職サイトは、以下のサービス内容が充実しています。

- 看護師の転職支援実績が豊富

- 転職支援サービスの内容が充実

- 履歴書・職務経歴書の添削、面接対策が充実

- 保有する看護師・看護職求人の多さ

- 担当者や紹介される求人の質の良さ

特に迷われる方は、2社から3社程度無料会員登録を行い、ご自身で比較しながら利用する看護師転職サイトを最終的に一つに絞り込みましょう。

看護師求人数が断トツで豊富!レバウェル看護(旧 看護のお仕事)

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | レバウェル看護(旧:看護のお仕事) |

|---|---|

| 運営会社 | レバレジーズメディカルケア株式会社 |

| 公開求人数 | 153,588件 (2024年4月1日時点) |

| 非公開求人 | 豊富 |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |

| 対応 雇用形態 | 常勤(夜勤有り)、日勤常勤、夜勤専従常勤、夜勤専従パート、非常勤、派遣、紹介予定派遣 |

| 対応施設 | 総合病院、一般病院、クリニック、特別養護老人ホーム(特養)、訪問看護、有料老人ホーム、デイサービス、重症心身障害者施設、保育園、検診センター |

| 対応 診療科目 | 内科、精神科、心療内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科、眼科、歯科、美容外科、美容皮膚科 |

| 対応配属先 | 病棟、外来、施設、訪問、手術室(オペ室)、透析、内視鏡 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・看護師の転職求人が豊富 ・転職支援サービスが手厚い ・転職の相談から行える ・院内・施設内情報に強い |

公式サイト:https://kango-oshigoto.jp/

丁寧で的確なアドバイス!マイナビ看護師

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | マイナビ看護師 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社マイナビ |

| 公開求人数 | 81,127件 (2024年4月1日時点) |

| 非公開求人 | とても豊富(保有求人全体の約40%非公開) |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師、ケアマネジャー |

| 対応 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託その他 |

| 対応 勤務形態 | 常勤(二交替制)、常勤(三交替制) 、夜勤なし、夜勤専従 |

| 対応施設 | 病院、クリニック・診療所、美容クリニック、施設、訪問看護ステーション、看護師資格・経験を活かせる一般企業、治験関連企業(CRA、CRCなど)、保育施設 、その他 |

| 対応 診療科目 | 美容外科、小児科、産科、婦人科(レディースクリニック)、整形外科、循環器内科、心療内科、消化器外科、心臓血管外科、スポーツ整形外科、脳神経外科、眼科、形成外科、消化器内科、歯科、精神科、血液内科、外科、内科、神経内科 |

| 対応配属先 | 病棟、外来、手術室、内視鏡室、ICU、透析、救急外来、訪問看護、管理職の仕事 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・転職の相談から行える ・キャリアアドバイザー親切丁寧 ・退職交渉も可能 ・企業系のレア求人を豊富に保有 |

公式サイト:https://kango.mynavi.jp/

転職・キャリアの相談なら!ナースではたらこ

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | ナースではたらこ |

|---|---|

| 運営会社 | ディップ株式会社 |

| 公開求人数 | 95,765件 (2024年4月1日時点) |

| 非公開求人 | 豊富 |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |

| 対応 勤務形態 | 常勤、非常勤、日勤のみ、夜勤専従 |

| 対応施設 | 病院、クリニック、介護施設、デイサービス、訪問看護、企業その他 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・非公開求人が豊富 ・希望条件に合う求人が見つかりやすい ・希望する病院・施設へ転職可能な逆指名転職がある |

公式サイト:https://iryo-de-hatarako.net/

このサイトの運営者情報

| 運営会社 | 株式会社peko |

|---|---|

| 会社ホームページ | https://peko.co.jp/ |

| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1-16 BIビル6F |

| 代表取締役 | 辻 昌彦 |

| 設立 | 2015年6月 |

| 資本金 | 14,000,000円 |

| 事業内容 |

|

| 厚生労働大臣許認可 | 有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-314509 (厚生労働省職業安定局: 職業紹介事業詳細) 特定募集情報等提供事業:51-募-000760 |

| 連絡先 | 03-5324-3939 (受付時間:休日、祝日を除く10:00~17:00) |

| お問い合わせ | https://peko.co.jp/inquiry |

| 監修者情報 | 著作者・監修者情報・コンテンツポリシー |